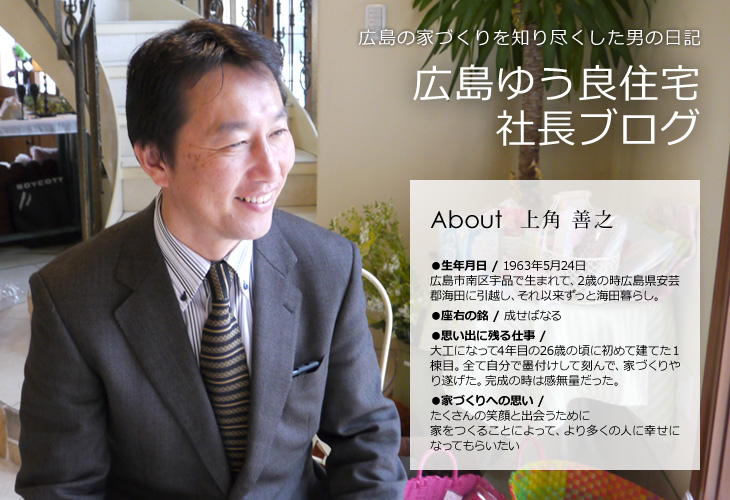

基礎の配筋

投稿日 2012年01月29今回はちょっと難しいのですが、ウエカドのこだわりのひとつ家の基礎の話をさせて頂きます。

皆さん、家を造るのに基礎が大事だという事はわかっていると思いますが、

じゃ、その基礎の構造はどうなっているのか、なかなか目にすることも無く

聞いても、見ても解らない方がほとんどだと思います。

近年、長期優良住宅が普及して、これからの家は丈夫で、維持管理をきちっとやって

欧米並みの70年~100年位長持ちさせようという流れになって来ています。

私も約2年半前くらいから長期優良住宅認定を自分で申請しています。

主の内容は、構造と省エネルギー生と維持管理と劣化対策についてです。

中でも、構造と断熱は家づくりおいてとても大事な事です。

で、構造についてですが、通常の建築基準法の木造住宅では、耐震等級1で確認申請が取れます。

耐震等級1とは、極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力に対して倒壊、崩壊等しない程度で

耐震等級2はその1.25倍 耐震等級3はその1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度

ちなみに「数百年に一度の地震」とは、震度6強~7程度となっています。

そこで、長期優良住宅は耐震等級2以上となっていますし、それをクリアするには基準法以外に

床倍率(床の強さ)・接合金物・構造材そして基礎の計算が必要となります。

私はこの計算を計算ソフトを使って行っています。(自分で手計算まではなかなか・・・)

それで、弊社で建築する家の構造はすべて耐震等級2以上を確保する事にしています。

ここからが基礎の構造の話に入るのですが、基礎の構造を計算するのには、

地盤強度はもちろん、地震地域計数・積雪量・屋根の種類・外壁の種類・鉄筋の種類・

コンクリート強度等の入力を最初に行います。

それらの条件から、基礎梁配筋量や底版(ベタ基礎が標準)の配筋量と厚み等が決まります。

そして、ここでようやく私のこだわりが出てきます。

計算書通りの基礎を作るのは当然ですが、弊社が作る基礎の配筋はちょっとした工夫があります。

下記の写真は現在建築中の平屋の基礎配筋の写真です。

上の写真は立ち上り筋の終端にフックといって、引き抜きの力が加わった時に役立つ鉄筋の加工です。

普通の木造基礎では、異形鉄筋をつかえばフックの加工は必要ないのですが、鉄筋コンクリート造の建物は

フックが加工してありますので、私はあえてフックを付けた鉄筋を使っています。

次に人通口といって基礎梁に床下メンテナンスように人が通る穴を開けます。

人通口の補強には、人通口端部から1mの範囲に耐圧版の鉄筋ピッチの間にもう一本追加で入れています。

これも少し過剰気味で、基礎の配筋検査に来られる検査官にフックと人通口補強の事を尋ねると、

よそはここまでは・・・と言うのですが、私がこだわっているのでこのような配筋を行っています。

少し長くなりましたので、また構造のこだわりについてはボチボチとお話しさせて頂きます。